naturschatz.org

Der Mountain Caribou DealAusführliche Hintergründe über Bedeutung, Inhalte und Mängel des Regierungsplans für das Bergkaribu in British Columbia

Update Januar 2009

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vergebliches Warten Der Bergkaribu-Bestand ist in den vier Jahren des Planungsprozesses einer Schutzstrategie für die bedrohte Art um etwa 300 Tiere und eine Menge Lebensraum geschrumpft. (1995: 2500 Bergkaribus, 2003: 1900 Bergkaribus, 2006: 1600 Bergkaribus) Foto: Forest Ethics Archive |

Pläne, die gar keine sindAm 16. Oktober 2007 gab der Landwirtschaftsminister British Columbias einen Plan zum Erreichen einer Bestandserholung des Bergkaribus bekannt ("Mountain Caribou Recovery Implementation Plan"). Dieses Wortungetüm hat mit der Verpflichtung der Provinz zu tun, für ein nach dem kanadischen Bundesgesetz 'Species at Risk Act' gefährdetes Tier eine Rettungs-Strategie bei der kanadischen Bundesregierung einzureichen. Für das Bergkaribu hätte sie bis zum 5. Juni 2007 übergeben werden und Folgendes umfassen müssen: Eine Bestandsrettungs-Strategie, einen Aktionsplan mit Schritten, die sofort unternommen werden und eine Karte, auf der die für die Art wichtigen Lebensräume dargestellt sind und aus der hervorgeht, welche Teile davon ungeschützt sind. Die Regierung von British Columbia zeigte bisher kein Interesse an einem ernsthaften Schutz des Bergkaribu-Habitats. Der nun veröffentliche "Plan" erfüllt die gesetzlichen Vorgaben in keiner Weise. Insbesondere fehlt die Habitatkarte aus der die ungeschützten Lebensräume hervorgehen Über geplante Schutzgebiete gibt es nur eine vage Gesamt-Hektarzahl. Die Provinzregierung hat den "Plan" daher auch noch nicht bei der kanadischen Bundesregierung eingereicht. Den Grund für das Fehlen der Habitatkarte kam erst 2 Monate später durch eine von Umweltverbänden erzwungenen Akteneinsicht heraus: Die Provinzregierung hat den Experten des Recovery Teams in einer Direktive eine flächengenaue Darstellung der critical habitats (Habitate, die für das Übeleben der Art notwendig sind) verboten - siehe Nachricht vom 6.12.2007. Nachdem der Presserummel verklungen war, hat die Provinzregierung den Plan in "Entwurf" (Draft) umbenannt. Sie will ihn nicht vor Frühjahr 2008 fertig haben. Dann müsste sie flächengenaue Angaben machen und auch bereit sein, diese für einen 60tägigen öffentlichen Konsultationsprozess auszulegen. Offenbar soll der "Plan" eher eine Beruhigungspille für kanadische Bundesregierung und Öffentlichkeit sein; um nach dem Motto "wir tun was" der Forstindustrie noch ein paar Jahre Zeit zur Abholzung der Urwälder zu geben.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

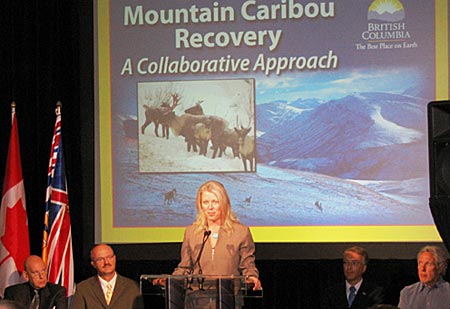

Die Kollaborateure bei der Verkündung ihres "Plans": v.l.n.r. Foto: Province of B.C. |

Von Kollaboration, Kollaborateuren und KollateralschädenIn ihrer Presseerklärung verschweigt die Provinzregierung ihre Verpflichtungen nach dem Species at Risk Act. Stattdessen feiert sie eine "einmalige Kollaboration um das Bergkaribu zu retten" (Unique Collaboration to Recover Mountain Caribou). Die Kollaboration besteht darin, dass sich in einer Planungsgruppe Forstkonzerne, holzverarbeitende Industrie, Heli-Ski-Anbieter und Schneemobil-Clubs mit einigen wenigen Umweltverbänden auf die Regierungslinie geeinigt haben (Sierra Club of B.C., Forest Ethics, Wildsight und 7 weniger bekannte Umweltgruppen). Der Landwirtschaftsminister Bell gab dazu den folgenden Satz an die Journalisten: "Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit um eine Einigung darüber zu erzielen, wie man den Schutz der Bergkaribus am besten erreichen kann." Damit offenbarte er in aller Peinlichkeit (die Zahl der Bergkaribus ging in dieser Zeit weiter stark zurück) das übliche Vorgehen der Provinzregierung, wenn es um den Schutz der Natur geht:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geplante Maßnahmen im Überblick

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Karibus nur 8 Monate im Jahr geschützt?Die Bergkaribus haben sich durch einen speziellen Wanderzyklus auf ein Leben in den schneereichen Bergen des Interior Wetbelt eingestellt: Den Großteil des Jahres leben sie in Hochlagen nahe der Baumgrenze. Im Winter fressen sie in den niedrigwüchsigen, aber alten Bergnadelwäldern aus Engelmann Spruce und Subalpine Fir auf dem meterhohen Schnee stehend die reichen Flechtenbehänge an den Bäumen. Im Sommer und Frühherbst nutzen sie ebenfalls diese Bergwälder, aber auch subalpine Matten, krautreiche Berghänge und parkartige Wälder an der Baumgrenze. Zweimal im Jahr müssen die Karibus in tiefere Lagen ausweichen. Nämlich dann, wenn eine Schneedecke in den Berglagen zwar die Pflanzen am Boden verdeckt, aber zu niedrig, weich oder nass ist, um die Tiere mit ihren breiten Hufen zu tragen. Im Vorwinter und im Frühling sind die Karibus zum Überleben auf intakte Regenwälder in den Tälern angewiesen. Kahlschläge und junge Sekundärwälder sind für sie ungeeignet. Der genaue zeitliche Zyklus variiert je nach Lokalklima und Niederschlagsreichtum, aber insgesamt besteht eine mehrmonatige Abhängigkeit von den Urwäldern der tieferen Lagen. Nach neueren wissenschaftlichen Beobachtungen sorgt im Frühling vor allem der Aufenthalt in den Regenurwäldern der Täler und eine langsame Wanderung dem abschmelzenden Schnee folgend bis in die Hochlagen für die oprtimale Ernährung der Muttertiere und somit für überlebensfähigen Nachwuchs. Als Grund wird angenommen, dass die Tiere so über mehrere Monate jeweils die besonders gesunden jungen Sprosse von krautigen Pflanzen fressen. Fällt die Wanderung in die Täler durch die dort zersörten Habitate aus, so sinkt die Vitalität der Bergkaribus bis hin zum langsamen Aussterben der Population. Die Zerstörung und Fragmentierung der Urwälder, besonders die der Regenurwälder der tieferen Lagen, ist die Hauptursache für den dramatischen Rückgang der Bergkaribus. Bergkaribus können ihre Herkunft aus einer Rentierart der Taiga nicht verleugnen: Obwohl sie in den Bergen leben, sind sie an Steillagen und Felsregionen nicht angepasst. Steilhänge über 45% Neigung sind für sie kaum nutzbar. Sie brauchen gering geneigte Hänge, Täler und flache Hochlagen nicht oberhalb der subalpinen Stufe. Dummerweise sind sie damit auf die vom Menschen am stärksten genutzten Bereiche angewiesen. Urwälder außerhalb von Steilhängen gelten als forstlich "operable" und werden daher mit Forststraßen erschlossen und abgeholzt. Schneemobilfahrer nutzen bevorzugt jene flacheren Hochlagen, die sich auch für Karibus im Winter eignen.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schneemobilisten sollen in Zukunft ein bisschen gebildeter durch den Karibu-Lebensraum knattern. Jedenfalls , wenn sie Mitglied in einem der zwei Clubs sind, die Geld für Bildungsarbeit von der Regierung bekommen. Foto: SXC |

Kein stiller Land im WinterHabitat-Zerstörung durch Forstwirtschaft, Forststraßen und in einigen Gegenden auch durch Stauseen gilt als Ursache Nummer 1 für den Rückgang der Karibus. Die Störung durch motorisierten Wintersport ist die Aussterbens-Ursache Nummer zwei. Die Tiere finden im Winter in den obersten Bergwaldlagen ein karges Auskommen durch die Flechten, die an den Bäumen wachsen. Jede Störung und Flucht bedeutet einen Kraft- und Nährstoffverbrauch, der sich negativ auf die Vitalität und Vermehrungsrate der Karibus auswirkt. Doch die Störungen durch Schneemobile (Motorschlitten), Geländefahrzeuge, Pistenraupen (Snowcats) und Heli-Skiing nehmen weiter zu. Neue Forstwege schaffen erst den Zugang zu den Hochlagen - sie sind als öffentliche Wege für jedermann mit Pickup-Trucks befahrbar. So kann man sein Schneemobil auch in entlegene Ecken transportieren. Das Science Team der Regierung empfahl daher Verbote für motorisierten Wintersport in den Überwinterungsgebieten der Karibus. Doch die Provinzregierung will keine Fahrverbote aussprechen, sondern schüttet Gelder an die Schneemobil-Clubs für Bildungsarbeit und Erschließung von Wildnisgebieten außerhalb der Karibu-Restpopulationen aus.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pumas und Wölfe im Visier. Die mag der Landwirtschaftsminister ohnehin nicht. Durch den Abschuss ihrer Fressfeinde sollen die Bergkaribus auch ohne Lebensraum noch ein Weilchen vegetieren. Fotos [M]: SXC |

Jagdfieber auf SündenböckeDas langsame Aussterben der Bergkaribus erfolgt vor allem über Einschränkung der Vitalität und Vermehrungsrate der Tiere durch Habitatvernichtung und Störungen. Direkt zu Tode kommen einige Karibus hingegen durch Prädatoren wie Pumas und Wölfe und durch Wilderer. Daher haben Politiker die "Raubtiere" als Sündenböcke ausgemacht, obwohl die Prädatoren Teil des natürlichen Gleichgewichts sind und auch für die Gesundheit der Karibu-Population sorgen. Die Idee der Politiker ist,

durch Vernichtung (Abschuss und Sterilisation) von Wölfen und Pumas die Zahl der Todesfälle bei den Karibus zu reduzieren und so ihr Aussterben hinauszuzögern. Wissenschaftlicher Hintergrund ist, dass durch die Kahlschläge und Forststraßen mehr Hirsche und Elche in den Karibu-Lebensraum einwandern und mit ihnen die Prädatoren. Studien zufolge ist die Wahrscheinlichkeit für ein Karibu, von einem Wolf oder Puma getötet zu werden, entlang von Wegen, auf Kahlschlägen und in verinselten Urwaldresten signifikant erhöht gegenüber der Rate in intakten Urwaldgebieten. Statt diesen Erkenntnissen entsprechend die Fragmentierung der Landschaft zu stoppen und die Forstwege rückzubauen, doktort die Provinzregierung an den Symptomen herum. Und bedient damit gleichzeitig Forstindustrie (fast keine Einschränkungen) und Jagdlobby (die Jäger sollen mehr Hirsche und Elche schießen dürfen, ebenso Wölfe und Pumas).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Demonstration für den Stopp der Urwald-Abholzung in Bergkaribu-Habitat. Vor der Forstbehörde in Nelson, B.C., September 2004. Foto: Western Canada Wilderness Committee |

Was bewirkten Proteste für die Karibus?Die Bergkaribus sind zu einem Symboltier für den Inland Regenwald und für British Columbia geworden. Naturschutzorganisationen, wie auch besorgte Bürger haben an zahlreichen Demonstrationen teilgenommen und viele Protestschreiben an die Provinzregierung gerichtet. Inhalt der meisten Briefaktionen waren Forderungen nach strengem Habitatschutz und insbesondere dem Schutz der Urwälder. Im Jahr 2006 veröffentlichte ein von der Regierung handverlesenes Expertenteam einen Schutzstrategievorschlag der als Hauptmaßnahme den Abschuss der Prädatoren Wolf, Puma, Grizzlybär und Vielfraß empfahl (wir berichteteten unter NEWS 2006). Habitatschutz wurde zwar auch empfohlen, doch nicht durch kartografische Konkretisierung untermauert. Fünf Teilbereiche und Herden sollten ganz aufgegeben werden, also ohne Schutzbemühungen bleiben. Alle Umweltorgansiationen lehnten den damaligen Vorschlag ab. Die Regierung hat für den neuen "Plan" rhetorisch dazugelernt. Sie hat sich verbal vom Aufgeben ganzer Herden verabschiedet und die gefährdeten Arten Grizzly und Vielfraß von der Abschussliste gestrichen. Betrachtet man die Details des neuen "Plans", so lassen sich aber kaum Unterschiede zum Ansatz von 2006 finden - daher ist die Zustimmung von 10 Umweltgruppen nicht mit den Inhalten des Plans begründbar:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wegschwimmen nützt nichts - auch am anderen Ufer werden die Urwälder abgeholzt und die Nahrung knapp. Bergkaribus im Quesnel Lake im Jahr 2005. Foto: Valhalla Wilderness Watch |

Fazit (Kommentar von AKU)Der "Mountain Caribou Recovery Implementation Plan" ist ein Blendwerk für Öffentlichkeit und Presse von der neoliberalen Provinzregierung. Das Überleben der Bergkaribus wird er nicht aufhalten können. Einige Umweltorganisationen sprechen sogar von einem Ausrottungsplan, weil mit ihm politisch festgelegt wird, was in den nächsten Jahren ungeschützt bleibt. Fatal ist die Vorgabe, nur in maximal 1% der Timber Harvesting Landbase (wirtschaflich attraktiven Wälder) Schutzgebiete zuzulassen. Alle durch den Plan ungeschützten Gebiete werden beschleunigt erschlossen und abgeholzt werden; dass zeigen zumindest die Erfahrungen aus dem Great Bear Rainforest. Überhaupt drängt sich ein Vergleich des Karibu-Plans mit dem Great Bear Rainforest Abkommen auf. In beiden Fällen blieben die Ergebnisse weit hinter den Naturschutz-Anforderungen zurück, die das von der Regierung von B.C. eingesetzte Wissenschaftler-Team formuliert hat. Dennoch haben in beiden Fällen einige Umweltorganisationen wie Forest Ethics und Sierra Club zugestimmt und damit der Regierung ermöglicht, Öffentlichkeit und Presse das Gefühl zu geben, nun sei in British Columbia mit Billigung der Umweltbewegung genug geschützt. Die Provinzregierung hat aus dem Great Bear Rainforest Abkommen gelernt, wie leicht es ist, einige Umweltverbände über den Tisch zu ziehen und ist dreister geworden: Während an der Küste immerhin 15% der Fläche neu aus der Holznutzung genommen wurde, will sie im Interior Wetbelt fast nichts aus der Nutzung nehmen. Lassen Sie die Regierung von British Columbia wissen,

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Links zum weiterlesenLesenswerte Artikel:

Siehe auch auf dieser Website:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|